2024.8.2(金)〜4(日) 晴

立山三山・大日三山縦走 (富山県)

3,015m・2,606m

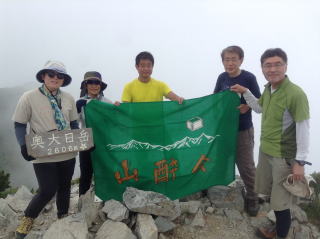

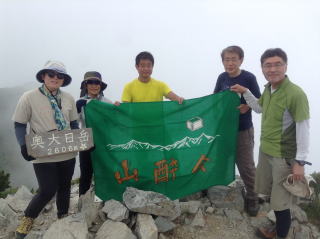

参加メンバー 私 Yさん Kさん Tさん Mさん 計5人

夏山登山第二弾として立山三山と大日三山の縦走にチャレンジしました。

久しぶりに8月の第1週に登山を計画しました。以前はこの時期は山小屋が大混雑でしたので避けて

いました。ですがコロナ対策で小屋が完全予約制となり、予約さえできれば布団1枚のスペースを確実

に確保できるようになりましたので、好天が続くこの時期に久しぶりに登ることにしました。

室堂までケーブルカーとバスで登り、そこから立山三山を1周するルートで歩きます。そのあと大日

三山を縦走し、下山します。

1月の能登半島震災で、山小屋や登山道の状況が気になっていましたが、問題なしとのことなので、

少しでも復旧の手助けになればと出かけました。

さて結果はいかが相成りましたでしょうか?本文をお楽しみください。

(行程1日目)

室堂 → 一ノ越山荘 → 雄山 → 大汝山 → 真砂岳 → 内蔵助山荘

60 60 15 35 10

朝6:30に一宮を出発。東海北陸道を北上し、飛騨清見ICから国道41号線・県道35号線と下道を

走ります。立山駅の少し手前を走っていた時にMさんから連絡が入り、すでに駅の付近の駐車場は第1

から第3まで満車。少し離れたところにある臨時駐車場も満車の1歩手前の状況とのことでした。

先に着いていたMさんが1枠を確保していてくれましたので無事に停める事ができました。10:20到着。

ここに停められないと数キロ離れた臨時駐車場まで移動しないといけなかったので助かりました。

もしそうなったら30分以上時間をロスしてしまう所でした。

立山駅発のケーブルカーのバスの切符もMさんが事前に購入してくれましたので、10:40の便に乗れ

ました。

ケーブルカーは朝の通勤電車並みの超満員でした。

ケーブルカー

10分かからず美女平駅に到着。ここからバスに乗り換えです。バスは11:00発の予定でしたが、

10分ほど早く出発しました。無事に乗車。ここも満員で臨時でもう1台出るほどの盛況です。

バスは室堂に向かって立山高原ルートを走ります。美女平と室堂の標高差は1,473m。進むに

つれてブナの林から草原へと周りの植生が変化していきます。

ここはGW頃には「雪の大谷」で有名な道路です。さすがにもう全部溶けていました。

途中、称名滝が見えましたが、今回のルートは立山と大日三山を縦走して、あの滝の所まで行く

予定です。

順調に11:40に室堂ターミナルに着きました。ここで標高は2,450mあります。

ターミナルのビル3階が室堂の入口になります。ビルの中を抜けて外に出ると「立山」と書かれた

石碑があります。その岩越しに立山三山が見えています。山頂には雄山神社の建物が、その右下

には一の越山荘が見えています。

まず山荘まで登り、そこから雄山まで登り、大汝山、富士の折り立てと縦走して、ここからは見えま

せんが真砂岳の横にある内蔵助山荘に向かいます。

天気は快晴で青空が広がっています。今夜の夕日と明日朝の御来光が楽しみです。

室堂は相変わらず満員。観光客が7割、登山者が3割と言ったところでしょうか。登山者も軽装の

人が多く、雄山までの往復だけの人が多いようです。学生の団体や、外国の方も多いです。

ここで食事をとり、30分ほどみくりが池やバスターミナル周辺をぶらぶらして高地順応です。12:30

に出発。

室堂から立山三山

「立山玉殿の清水」では冷たい水が流れ出していました。今回のルートでは水場がないので、しっかり

補充しました。

立山玉殿の清水

まず一ノ腰山荘へ向かいます。12:15出発。時期のせいもありますが、今年は雪渓の雪がかなり

少ないです。以前7月下旬に来た時は、登山道の周りが雪の山でした。道自体が雪に埋もれていま

した。今日は4箇所ほどの小さな雪渓があったくらいです。

室堂からの立山三山

室堂からの立山三山

途中でみくりが池の展望所に立ち寄りました。ここもすでに雪は全て溶けています。

みくりが池

途中で東側に「彩雲」が見えました。(彩雲とは雲に虹のような7色が映しだされる現象です。)

彩雲

この辺りは登山道がコンクリート製の遊歩道です。登山道の周りには高山植物が咲き乱れています。

すでに枯れているものもあります。今年は開花が早かったようです。

人気のあるルートなので多くの登山者とすれ違います。中学生と思しき団体と2つすれ違いました。

立山方向 高山植物(バイケイソウとエゾシオガマ)

一ノ腰山荘への道は途中から大きくジグザグに造られた道を登ります。30分ほど登ったところに

ベンチがあり小休止です。その先で途中で1カ所雪渓を横切りました。

雪渓 正面に雄山

ここで振り返ると、室堂のターミナルが小さくなっていました。

室堂方面

途中に「祓土社」の祠がありました。ここで一休みです。13:00。一の越山荘が目の前に見えています。

振り返ると室堂ターミナルと右下に雷鳥沢のキャンプサイトが見えます。テントの花が満開に咲いていま

した。キャンプサイトの横に雷鳥荘と雷鳥沢ヒュッテがあります。どちらにも泊まりましたが、温泉は硫黄

の匂いが充満していて、お湯は乳白色で「ザ・温泉」というものでした。

祓土社の祠 室堂ターミナルと雷鳥沢のキャンプ場

その先で雪渓から流れ出ているのでしょうか?道を横切る流れがありました。一の腰山荘はもうすぐ

です。今年は雪渓がほとんど残っていません。昨年の冬は雪が少なかったと聞いていますが、この後も

小さなものをいくつか見た程度でした。

手前に流れ 上部の先に一ノ越山荘

1時間で一の越山荘へ到着しました。13:20。ここで休憩。ガスが少し上がってきていますが、東側

に雄山の山頂が見えます。山荘の入口のメニュー看板がりましたが、しっかりと値上がりしていました。

一の越山荘前にて メニュー看板

小屋の前からはこれから登る雄山への急斜面が立ちはだかっています。この斜面が今回の登りの

中では一番厳しいと思います。

小屋の南東側には北アルプスの山々が見渡せました。

雄山への登山道 北アルプス方向

10分ほど休憩して先に進みます。ここから雄山山頂までは急斜面の登りで、その上に小石や砂が

混じる砂礫の道で崩れ易い道のため歩きにくいです。ですが登りと下りが別になるルートが整備されて

いました。おかげで登山者は多かったですが、すれ違いで立ち止まる事が無く助かりました。ですが

急斜面の登りは本当に苦しいです。半分くらい登ったところからは、息が切れて足が思うように上がり

ません。心臓の鼓動が聞こえてくるようです。休みを入れながらゆっくりと登ります。

北方向を見ると室堂のターミナル付近が小さくなっていました。一の越山荘もいつの間にかかなり

下になっていました。

その先に浄土山があります。以前のあの山を越え薬師岳に登り、太郎平まで縦走したことがあります。

山頂手前にケルンか建物かわかりませんが、構造物があります。あそこが標高2,800mのはずです。

ほとんど同じ高さですので、かなり登りました。

一の越山荘と浄土山 室堂ターミナル周辺を見下ろす

3回目の休憩をしたところから少しだけ傾斜が緩くなった気がします。(ほんの少しですが)山頂まで

あと20分くらいでしょうか?心臓がバクバク、息がゼイゼイと音を立てています。14:10。

雄山方向

ようやく登り切り、雄山山頂に14:35着。社務所の前のベンチに腰掛けます。

実は、山頂にある神社に参拝するためには700円が必要です。以前に来た時に参拝して山頂に

立ちましたので、今日はパスです。(その時は300円だったと記憶していますのでしっかり値上がり

していました。)手前から今後の登山の安全を祈願しました。社務所には登拝記念の品が販売されて

います。MさんとTさんが行きたいということで山頂まで登っていきました。

余談ですが、もう祈祷の時間が終わっていたため、無料で入れたそうです。

雄山神社

神殿のMさんとTさん

社務所の前からは北アルプス方面と後立山の山並みが一望できます。何と富士山が見えていました。

北アルプスも笠ヶ岳から槍ヶ岳、黒部五郎岳、鷲羽岳、水晶岳、赤牛岳、野口五郎岳、烏帽子岳が

一望できました。東方向には鹿島槍ヶ岳や白馬岳も見えます。眼下には雪渓も見えます。素晴らしい

眺めです。下の斜面には大きな雪渓が残っていました。その先に黒部湖の北の端がわずかに見えて

います。あのあたりが「奥黒部の渡し」があるところです。

後立山と雪渓 北アルプス

20分ほど休憩して15:00に出発です。

歩き出すといきなり下りです。どんどん降りて50mくらいは降りたでしょうか?当然そのあとは登り返し

ます。「何故まっすぐの道を作らないのか?」という言葉が、無駄とはわかっていますが口から出てしまい

ます。地形がそうなのだから仕方ないのはよくわかってはいるのですが・・・。

幸いこの辺りは小岩もありますが砂地の部分も多く、先程の登りよりは歩きやすい道でした。

稜線の道からは富山湾とその先に能登半島が見えています。山上から地震の被害にあわれた方の

1日も早い復興を祈念しました。

岩稜の道を歩く 大汝山の山頂

岩稜の道を20分ほどで大汝休憩所に到着。15:20。

ここは名前の通り、休憩所で山小屋ではありません。小屋のすぐ手前に標識があり、山頂への案内が

ありますが道らしきものはありません。荷物を置いて岩の上をよじ登るとほんの5分で山頂の看板の

あるところに到着。ここが立山の中で最高峰になります。(ちなみに立山と言う名前の峰はありません。

雄山から富士ノ折立別山までの総称です。)

大汝山の山頂は大きな岩が積み重なっています。山名と標高を書いた小さな看板が置いてあるだけ

です。3,000mを越える山なのに少し寂しい感じがします。これには理由があって、この辺りの雪の量

は半端ではありません。おまけに水分量が多く、雪ではなく氷の塊になります。

「雪の大谷」が有名ですがこの辺りもあれと同じような状況です。当然大きな看板を立ててもすぐに

壊れてしまうそうです。

大汝山山頂にて

その代わりと言っては何ですが、山頂から見下ろした内蔵助カールは見事なものでした。日本三大

カールの名に恥じない見事な大きさです。ちなみに、ここから少し南に行ったところにはカールではなく

氷河と認定された箇所があります。

もう一つ黒部ダムと黒部湖が見下ろせます。

山頂で記念写真を撮り、先に進みます。15:30出発。隣の富士ノ折立や遠く剣岳が見えています。

ここから富士ノ折立まではほとんど平坦な道です。剱岳を見ながら歩きます。

黒部ダムと黒部湖 富士ノ折立と剣岳

振り返ると先程までいた雄山の山頂がすでに遠く張っています。左手には室堂や雷鳥沢がかなり

下に見えます。

雄山山頂 室堂方面を見下ろす

雄山を出てからも意外とすれ違う人がいました。前回来た時はほとんどいなかったのですが、30名

以上とすれ違ったと思います。同じ方向に歩いている方もいます。やはり人気があるルートですね。

富士ノ折立の手前に小さな雪渓があり、上を歩くことができました。

剱岳 雪渓の上のMさんとTさん

富士ノ折立の山頂へはかなりの難所を越えないといけないのでパスしました。16:00。

富士ノ折立の先で急降の道となります。急なうえに小岩が転がり、おまけにその岩が浮いていて

浮き石に乗ったらそのまま下にずり落ちそうです。本当に歩きにくいです。慎重に下ります。

そんな坂道が15分ほど続きました。ふつうは下りだと時間が短くなるのですが、ここは上りと変わら

ない時間がかかったと思います。

ここにも雪渓があります。おそらく内蔵助カールでしょう。雪渓の先に内蔵助小屋が見えています。

余談ですが山荘から雪渓に向かって道が続いています。こちらにはルートはないはずですが、

ひょっとしたら雪渓から水をポンプアップしているのでしょうか?

急降下の道 雪渓とその先上部に小屋

雷鳥沢に下る道を左に2つほど分けて進見ます。ちなみに前回来た時は悪天候のため、ここを左に

降りました。

更に進むと、道端に紫色のイワギキョウの花が咲いていました。こんなに高い場所で花を咲かせて

いるのは立派としか言いようがありません。

現在時刻は16:25。予定ではそろそろ小屋に着く時間なのですが、まだかかりそうです。意外と時間

がかかっています。

稜線に咲くイワギキョウ

真砂岳の山頂らしき所に着きましたが、ここも小さな看板があるだけです。16:35。

真砂岳山頂にて

その先に「内蔵助山荘まで10分」の小さな看板があります。ここを右に分かれる道を進みます。小屋が

下に見えています。

分岐の標示

内蔵助山荘までもうすぐです。一息入れて小屋まで向かいます。下り道を本当に10分で到着。

予定より時間がかかってしまい、16:50に到着です。急坂を慎重に降りたせいか?それともバテて

ペースが落ちたのか?予定よりも30分ほど時間がかかってしまいました。

内蔵助山荘は大きくはありませんが新しく綺麗な小屋です。小屋の方達も親切で気持ち良い小屋

でした。その上、小屋の前の広場から夕日と朝日、どちらも眺められる便利な小屋でもあります。

この夜の宿泊者は40名程。ゆっくりと眠れそうです。

小屋の横からは、笠ヶ岳から槍ヶ岳、黒部五郎岳、鷲羽岳、水晶岳、野口五郎岳、烏帽子岳等の

北アルプスの山々と、鹿島槍ヶ岳、五竜岳、唐松岳、白馬岳、朝日岳等の後立山連峰の山々が

一望できます。明日登る奥大日岳も目の前にあります。

後立山連峰 北アルプス

奥大日岳 左端が旭岳

内蔵助小屋

荷物を部屋に置き、着替えてしばらくすると夕食の時間になりました。今日は宿に着くのが遅くなり

ましたので、食事と一緒に麦酒を飲みます。この一杯がたまりません。山に登る理由の何分の一

は間違いなくこの一杯のためでしょう。ただ水もビールも値上がりしていていました。

3,000mの山の上ですが美味しい夕食をいただきました。

夕食

夕食後、日没の時間には富山湾に沈む素晴らしい夕陽を見る事ができました。

さらにその後には満天の星空を見ることができました。かなり寒かったです。

富山湾に沈む夕日 満天の星空

21時に就寝しました。6畳の部屋に5人ですので十分な広さがあります。一人で布団1枚のスペース

を確保でき、ゆっくりと休めました。

(行程2日目)

内蔵助山荘 → 別山 → 剣御前小屋 → 奥大日岳 → 大日小屋 → 大日岳往復

40 30 130 100 30

4:40に起床。日の出は5時なのでなんとか間に合いました。上着を着て外に出ます。

5時5分前でしたがもう日が昇り始めていて、ギリギリセーフでした。後立山連峰の山々の稜線が

朝日の中に輝いていました。何と富士山も見ることができました。今日も快晴です。

御来光 富士山

これから向かう別山も朝日に照らされています。北方向はガスがかかっていて日本海は見えません

でした。

朝焼けの別山 ガスがなければ日本海が

小屋に戻って5:00から朝食を食べます。エネルギー充填です。美味しくいただきました。

朝食

5:50に出発。まずは別山を目指します。風があり涼しいより寒いくらいです。真砂岳の山頂までの

道を10分ほど登ります。朝一でこの登りは厳しいです。まだ体が完全に起きていません。

稜線の道の少し手前で分岐して右に進むショートカットの道があり、そちらに進みます。昨日通った

ときには気づきませんでしたが、ここから見る富士ノ折立は見事な姿をしています。

別山への道

分岐からはどんどん下ります。「ここも真直ぐなら楽なのに」という言葉を飲み込みました。

小屋を出発した方の大半は別山方向に向かっていますが、雄山の方向に向かう方もいます。

別山に向かう途中で6組の登山者とすれ違いました。人数は30名くらいでした。私たちと逆のルート

も結構歩かれているようです。

15分ほど下って鞍部に到着したので当然登り返しが始まります。それほどの急坂ではないので快調

に進みます。

ただ、稜線の尾根道の左右はかなりの急斜面になっています。落っこちないように注意して歩きます。

途中でこれから向かう大日三山と今夜の宿大日小屋が見えました。その先には富山でしょうか黒部で

しょうか?街並みが見えています。いつの間にか雲海がなくなっていました。

大日三山

6:30に分岐点に到着。左に分岐する道があります。こちらは別山をショートカットして別山乗越

に向かう道です。20分以上短縮できます。ですがせっかくですので別山に向かいます。

我が山酔会はそんな軟弱な事は絶対にしません。と思います。

このショートカットの道は別名「悪魔のささやきの道」と言われているそうです。確かにかなり楽に

別山乗越に行けます。

分岐の標示 分岐点にて

ここからの登りが厳しいです。ジグザグの道を黙々と登っていきます。

稜線の東側の急斜面

急登を登り切ると別山の南峰の山頂に到着。6:45。祠が祭ってあります。(最高地点は東へ150m

ほど先の所の北峰になります。)そこまで広い尾根が続いているので、一帯は広い山頂のようになって

います。

別山は、宿からすぐ近くに見えましたが、登りもあり、意外と時間がかかりました。

南峰の祠 北峰

すぐ目の前に剱岳があります。「雪と岩の殿堂」の名にふさわしい岩稜の山です。その下に広がる

剱沢が一望できます。ここで最初の休憩。

剱岳

振り返ると昨日歩いてきた、雄山からの稜線が連なっています。

北方向にはこれから登る大日三山があります。

雄山からの稜線 大日三山

計画では北峰にはいかないつもりでしたが、せっかくですので行くことにしました。ほんの10分で到着。

6:55。こちらには看板も何もなく、小さなケルンがあるだけでした。ですが標高2,880mの山頂です。

北峰山頂にて

北峰からの南峰

南峰に戻って先に進みます。7:05。

別山乗越までは下りと登りを繰り返し、7:30に到着。意外と時間がかかってしまいました。途中で

すれ違う人が多く、団体もいて待つ時間が結構かかりました。

乗越に建つ剣御前小屋の前の広場は混み合っています。この小屋は30年ほど前に剱岳に登った

時に泊まりました。今日も大勢の人が剱岳に向かったと思います。下にある剱沢のキャンプ場はテント

の花盛りです。

余談ですが、この剣沢から仙人池を越え、黒部水平道を辿り、欅平まで歩いてみたいと思ってますが、

なかなか機会に恵まれません。一度チャレンジした時は黒部渓谷鉄道が落石の為運休していて、

途中で引き返しました。今年も地震による土砂崩れで運休とのことです。何せ峻険な渓谷に造られた

鉄道の為、自然災害が最大の敵となります。

別残乗り越えを7:45に出発。ここから新室堂乗越までは下り道となります。

30分ほど歩いたでしょうか?道の周りに草花が見られるようになります。雄山から別山までの岩と砂

だらけの道とは大違いです。まさに別世界です。8:20。

ハクサンイチゲとイワイチョウとチングルマが多く見られました。もちろんその他の花も咲いています。

一面の高山植物

道は意外と急な下りでどんどん下っていきます。先程の別山乗越は標高2,700m。奥大日岳は

標高2,606m。その差は約100mほどで真直ぐ歩ければ少し下るだけで着けます。

ですが新室堂乗越は標高約2,400m。300m下って200m登り返さないといけません。ため息が

出ます。

新室堂乗越への下り道

新室堂乗越の手前にライチョウがいました。草むらから首だけ出しています。どうやら今年生まれた

子供のようです。この後3羽ほど見ることができました。

↑

ライチョウ

更に少し下ると、雷鳥平と紺屋地獄と呼ばれる硫黄の噴出孔があるところが見えてきました。

白い煙がモクモクと吹きあがっています。以前に来た時にその近くにある雷鳥沢ヒュッテに泊まりました。

その時に入った温泉は真っ白な色で硫黄臭がものすごく、「ザ・温泉」という感じでした。

雷鳥沢のキャンプ場はテントがひしめいています。

雷鳥沢キャンプ場 紺屋地獄

9:00に新室堂乗越に到着。雷鳥沢から登ってくる道との合流点になります。ですが看板も何もありません。

ここから室堂乗り越えに向かいます。左手下を称名川が流れています。この川の先に称名滝があります。

振り返ると剱岳が青空の下に見えました。たくさんの人が来ています。すれ違う人の数もすごいです。

これまでに100人くらいとはすれ違ったと思います。

称名川 剣岳

室堂乗り越えには分岐の看板があっただけで広場がないため、もう少し上ったところで休憩です。

時刻は9:30です。正面に奥大日岳が聳えています。ここから200mの登りを1時間半かけて登り

ます。横に移動する距離もかなりあります。

ですが下の写真の通り、登山道の周りには高山植物が咲き乱れ、目を楽しませてくれます。

白、黄色、オレンジ、紫など色とりどりの花が咲き乱れ、百花繚乱とは正にこのことです。花に励まされ

黙々と登ります。

やがて道は奥大日岳への急登となり、山腹の斜面を歩きます。

奥大日岳山頂 シモツケソウ

斜面の高山植物 ミヤマダイコンソウ

10:00に2回目の休憩です。休憩していたらどんどんガスが上がってきて辺りは真っ白になってしま

いました。ですがおかげで日差しがさえぎられ、暑さが少し和らいだ気がします。

何組かの方とすれ違いましたが皆さん軽装備です。尋ねてみたら室堂に泊まって奥大日岳までを

ピストン登山しているのだそうです。そういう登り方もありますね。

奥大日岳の斜面にはまだ雪渓も残っていました。この雪渓が花たちの命の源です。

ミヤマダイコンソウ バイケイソウ

? オンタデ

? ウサギギク

斜面の高山植物 ハクサンフウロ

何とクルマユリが咲いていました。わずか4輪だけでしたが、可憐に咲いていました。

クルマユリ

急登を登りきり、稜線の道に出ます。分岐というか左右に道が分かれていて、奥大日岳の最高地点

は、ここから右(東)に80mほど言ったところにあります。山頂とされているのは、稜線の道を左(西)に

100mほど進んだところです。そちらに向かいます。

本当ならここから剱岳が見えるはずなんですが、白い壁が立ちふさがっています。ガスが上がって

きてしまいました。

山頂の少し手前ですが、ここで昼食にします。11:00。山頂は狭いうえに満員状態なのがここから

もうかがえますので。

すぐ先の奥大日岳山頂

宿で作ってもらったお弁当を食べます。Mさんがお味噌汁を持ってきてくれました。お湯も沸かしていた

だきありがたくいただきました。この景色を見ながらの食事は、山に登らないとできません。

この時ガスが少し晴れて剣岳の山頂が見えました。

剣岳山頂

昼食を食べたところにイワカガミとハクサンイチゲが咲いていました。

ピンクがイワカガミ 白がハクサンイチゲ

食事と休憩で30分ほど時間を過ごし、11:30に出発です。

奥大日岳の山頂までのはほんの5分で到着です。山頂は縦走路から少し離れたところにあります。

ここも石を積んだケルンに小さな看板が置いてあるだけです。冬の間雪が多いので、立山は大きな

看板を設置しないのです。

奥大日岳山頂にて

写真を撮り、次の中大日岳に向かって出発です。11:45。

ここから中大日岳までの道は険しい道が続きます。最初は雪渓の残る湿地帯で歩きやすかったの

ですが、その先はガレ場の急坂で梯子やロープ付きの大下りです。何箇所も崩壊の後があり、用心しな

がら降ります。

途中で弥陀ヶ原が一望できるところがありました。バスで通った七曲の道が見えています。

弥陀ヶ原

途中で咲いていた猫じゃらしのようなピンクの花はミヤマカライトソウです。

ミヤマカライトソウ

最低鞍部まで降り切るとその先は当然登りとなります。しばらくの間、ダラダラとした登りが続いた後、

大きな岩が散乱し、修験者が居たという岩屋の跡を過ぎると壁のような岩場が立ち塞がっています。

岩壁

鎖が付けられた岩壁沿いの道をペンキマークを頼りによじ登ります。その先の大きな岩の所は段差

があり、登るのが大変でした。かなり年季の入った木の橋があり慎重に渡りました。

ようやく登りきると平らな開けた場所になっています。ここが七福園なのでしょうか?看板も何もあり

ませんが、湿原のようになっていてお花畑があります。12:15着。

案内書には紅葉が楽しめると書かれていたのですが樹木はあまりありません。ここで一休みです。

休憩の後歩き始めると、20分ほど歩いた所に「七福園」の看板がありました。確かにこちらは周りに

ナナカマドの木がありましたので、秋には紅葉が見られます。12:40。

さらに進むとその先に3箇所ほど木道があります。木道で小さな池を越えたのですが、木道がかなり

古くなっていて、少し危ない状態でした。

さらにその先では階段状の木道の箇所もありました。周りの湿原保護のために付けられているので

しょう。

池にかけられた木道 階段状の木道

階段状の木道を登りきると、その先の小さな樹林帯の中で90度左に回ると道が分岐しています。

左側の道を進みますが、この時に前回来た時の記憶がよみがえり、中大日岳の山頂を通り過ぎた

のを思い出しました。再び合流した所の少し手前の所を探すと道の横の岩に中大日岳と書かれた

小さな看板がありました。ここが中大日岳山頂です。12:55着。

左側の道を進んだほとんどの人が気づかずに通り過ぎると思います。確かに看板がなければ山頂

だとはとても思わない所です。ただの大きな岩としか思わないでしょう。

中大日岳山頂

写真を撮り、一休みして先に進みます。13:00。

持っている地図によるとここから大日小屋までは20分となっています。ところがほんの数分歩くと、

小屋の屋根が見えてきました。うれしい誤算というやつです。

ところがすぐ下に見えたのですが意外と時間がかかりました。最後にひと下りで小屋に到着です。

時刻は13:10。予定通りの時刻に着きました。

宿泊の手続きは後にして、荷物を置いて空荷で大日岳をピストンします。案内書には往復15分と

書いてありましたが、これは明らかに間違いです。往路が15分、復路が10分くらいは掛かりました。

ガスが周りを包んでいます。景色は見えませんが、登山道の周りは花が満開です。

登りが続きますがそれほど急坂はなく、予定通り15分で山頂に到着。13:30。ここも小さな看板が

置かれているだけです。私達のほかには誰もいなくて貸し切り状態です。

山頂は畳10畳くらいの広さですが、岩が転がっていてゆっくりと休めそうにありません。

本当なら山頂からは日本海が見えるのですが、周りは真っ白でさすがに無理。反対側には剣岳の

雄姿とその先に北アルプスの山々が聳えているのが見えるはずですがこちらも無理。

記念写真を撮って小屋に戻ります。

大日岳山頂

帰り道は早くて10分ほどでもどりました。13:45着。

宿泊の手続きをして服を着替え、楽しみの一つ宴会です。当然ビールで乾杯。これがたまりません。

残念ながら景色は楽しめませんでしたが、持ってきたつまみを食べながら山談議に花が咲き、楽しい

ひとときとなりました。

余談ですが、ここのビールは昨日の小屋よりもさらにお高かったです。

小屋前にて

今夜の宿の大日小屋はランプの宿でもあります。昨日の内蔵助小屋と同じく、この小屋も従業員の

方々が親切でした。従業員の方のうち2名はニュージーランドとスウェーデンの方でした。山小屋も

国際的になったものです。食事も美味しく、満足の夜となりました。

ただ、ランプは幻想的でよいのですが、本を読むのには暗すぎてライトが必要でした。

夕食 ランプ

このため外に出てみましたが、雲海が広がっていました。

雲海 雲海から顔を出した剣岳

ちなみにこの小屋の御主人は、小屋の開設時期以外はアコースティックギターの制作をされている

そうです。食堂にギターが飾られていました。

余談ですが、翌朝6時からご主人のギターの演奏会があったそうです。

小屋の前から大日岳方向に沈む夕日がきれいでした。雲海がなければ日本海に沈む夕日が見れた

のですが、仕方ありません

大日岳と夕日

日が沈み、寒くなってきましたので部屋に戻ります。この小屋は小さな小屋で、2部屋+外のプレハブ

小屋の3部屋しかありません。幸い今は定員制ですので1人1畳です。ちなみに、私は二段ベッドでした。

ゆったりと横になれたのですが、寝返りを打つたびにギシギシという音が響いて気になりました。

ですが十分休めました。

(行程3日目)

大日小屋 → 大日平山荘 → 牛ノ首 → 登山口 → バス停 → 立山駅

110 40 40 15 20

5:00起床。今日は日の出を見る予定はないので朝食までゆっくりです。外に出ると人だかりができ

ています。何事かと思ったら小屋のすぐ近くにライチョウがいました。本当にすぐ近くです。親子連れで

合計で6羽いました。(写真では見にくいかもしれません。)

餌付けでもされているのではと思うほど小屋のすぐ前にいます。昨日あれほど一所懸命探したのは

何だったのかというほど目の前にいます。

ライチョウ(どこにいるでしょうか?)

ライチョウ

5:20から朝食を済ませ6:00に山に別れを告げ、下山開始です。小屋の前から日本海が霞んでは

いましたが見えました。

朝食 遠く日本海

称名滝の駐車場を11:00発のバスに乗る予定です。ここから駐車場まで4時間ほどで降りられると

思います。少し早い出発ですが、朝の涼しい時間帯のうちに降ります。

まずは大日平山荘へ向けて下ります。ここの下りも結構きついです。20分ほど歩いたでしょうか?

眼下に平らな場所があります。その隅に小屋が見えます。あれが大日平山荘でしょう。まだまだかなり

降りなければなりません。この時間なのに日差しが容赦なく照り付けてきました。標高も下がり、汗が

にじみ始めます。

ここで登ってくる方がいました。尋ねてみると一番下の登山口からとのこと。トレランの方とお見受け

しましたが、それでもここまでこの時間に来るのはすごいですね。夜明け前に出発したと思います。

途中でニッコウキスゲとモミジカラマツが咲いていました。

ニッコウキスゲ モミジカラマツ

ジグザグの道を何度も折り返した時、水音がしてきました。やっと水場に着いたようです。6:50。

ところが、水場というより渓流です。かなりの水量が岩を伝って落ちてきています。喉を潤して、

ペットボトルに補充しましたが冷たい水でした。昨夜、山小屋の方に聞いたところでは、登山道には

水場はないとの頃でしたが、立派にあります。

ここから潅木の中を折り返しながらの下りが続きます。

結構登ってくる人がいます。どこまで行くのでしょうか?大日小屋かあるいはその先までか?

この後50人以上の方とすれ違いましたが、トレランの方が多いですね。大日岳を日帰りピストン

するのでしょうね。

ゆったり座って休憩する場所が無いため、登山道が少し広くなったところで小休止を繰り返します。

かなり降りてきましたが、まだ下り坂が続きます。ここを登るのはきつそうです。

この区間で4回ほど渓流というか流れを横切りました。前回来た時は1カ所しかなかったと記憶して

いますので、今日は水量が多いのでしょう。

何度か大日平山荘の赤い屋根が見えますが、なかなか着きません。

ようやく木道の所にたどり着きました。ここまですでに2時間。予定より時間がかかっています。

さすがに3日目で疲れが出てきています。

しばらく木道を歩いて沢を渡ると前方が開け、草原のようになっています。やっと大日平に着いたよう

です。木道が大日平山荘まで続いています。尾瀬と似ていますね。

ワタスゲやニッコウキスゲ、それにイワイチョウ(多分)などがあります。それに高さ3mほどもある

ハイマツもあります。大きな水たまりにはおたまじゃくしが泳いでいました。最初は草原かと思いまし

たが、ここは湿原なんですね。

ですがなかなか小屋に着きません。更に15分程歩いてようやく大日平山荘に到着です。8:15。

以前このコースを歩いた時はこの小屋に泊まりました。お風呂があったのが魅力だったのですが、

現在はなくなっているとの事です。

小屋の裏手に滝まで30mとの看板があります。前回見に行ったのですが、この滝は不動滝です。

称名滝ではありません。

15分ほど休憩して小屋を出発です。8:30。この時点でバスの時間に間に合うかどうか心配に

なってきました。疲れのせいかペースが上がりません。まあ、間に合わなければタクシーを呼べば

よいので。

小屋から大日平の中の木道を歩きます。左手に称名川の渓谷とその向こうに弥陀が原が、その奥

には薬師岳がはっきりと見えています。今日も素晴らしい天気です。3日間天候に恵まれました。

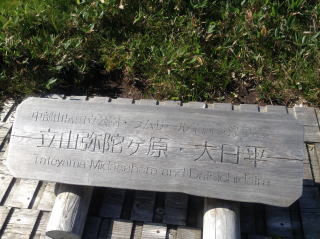

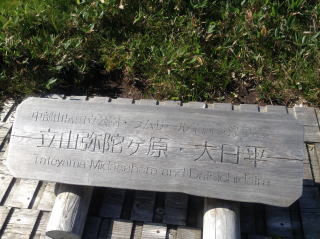

この立山の弥陀ヶ原と大日平の湿原はラムサール条約に登録された湿地です。一面に緑の絨毯

を敷き詰めているような世界が広がっています。その中に一筋の木道が設置されていて、そこを歩い

ていきます。果てしなく続くように思われる木道です。

弥陀ヶ原・大日平ラムサール条約の看板 薬師岳

湿原の中の木道

やがて木道が終わり、急斜面の下りが始まります。所々に梯子やロープがあります。石に苔が付い

ているところがあり滑りやすく、注意しながら降ります。

途中で左に90度曲がるところがありました。ここが牛ノ首というポイントだと思われますが、看板が

見当たりません。考えていても仕方が無いので先に進みます。9:15。

15分ほど降りたところが「猿ヶ馬場」と呼ばれる急斜面の始まりです。梯子が連続してあります。

石にも苔が付いていて滑りやすく、慎重に降ります。正直なところ写真を撮っている余裕がありません

でした。

30分ほどで難路が続き、へとへとです。疲れもあり足が思うように動きません。一歩一歩慎重に

足を運びます。何度か登山道の横に腰掛けて休みます。

かなりの数の方が登ってきます。話を聞くとほとんどの方が日帰りで大日岳を往復するとの事。

装備も明らかにトレラン仕様です。往復8時間ほどでしょうか、それもまた辛そうです。

更に20分ほど降りたあたりからジグザグの九十九折れの道になり、斜面が少し緩くなってきました。

下から川の流れの音が聞こえだして15分ほど降りたでしょうか?その先で突然車道に出てしまい

ました。本当に突然と言う言葉がピッタリです。普通は「やっと着いたんだ。」と言う感じなんですが、

なんだか拍子が抜けてしまいました。ここが大日岳登山口です。10:25着。

大日岳登山口

ここは舗装された道路で、ここまでの山道とは全く違う道です。道の端にあるベンチに腰掛けます。

ここから称名滝は山陰に隠れて見えません。わずかに上部が見えるだけです。

滝壷までは歩いて15分程ですが、今日はバスの時間が近づいていますのでパスしました。

この滝は、室堂周辺に降った雪が解けた水が水源ですので、この時期には迫力のある瀑布となり

ます。この水量が見られるのは今だけです。だけ見ることができます。秋になると1/4くらいの水量に

なってしまうのだそうです。

一休みの後、バス停に向かいます。10:40に到着。途中で正直なところ11:00のバスには間に

合わないとあきらめていました。

バス停の下にある駐車場には50台くらいの車が止まっていました。かなりの人が来ているのですね。

予定通り11:00発のバスに乗り立山駅に向かいます。車に辿り着き、荷物を積んで帰途に着きます。

お約束の温泉は立山駅の近くにある「グリーンビュー立山」に入浴しました。透明ですがヌルッとした

お湯でした。

入浴後にMさんは立山駅から電車で帰路に着きました。

私たちは国道41号線に出る途中にあったお店で昼食です。偶然見つけたお店でしたが、なかなか

美味しかったです。

昼食

満腹になり、岐路に着きました。

ところがこの後、突然の豪雨がありました。まさに豪雨というものすごい雨でした。ワイパーを動か

しても前が見えないほどでした。線状降水帯というやつでしょうか?山の中にいる時に降られなくて

よかったです。

高速に乗った後も雨は降ったり止んだりを繰り返しました。ですが先程のような豪雨ではなくなりました。

途中のひるがのSAは満員です。ここはいつも混んでいます。

その次の大和PAで休憩。ここも満車に近い状態です。さすがに夏休みです。混んでいます。

その後も快調に走り岐路に着きました。

今回は前半の立山三山が意外と楽で、後半の大日三山が本当にきつかったというのが感想です。

しかし大日三山は期待通り素晴らしいお花畑がありました。それに内蔵助カールもなかなか見事な

ものでした。ライチョウを見ることもできました。もちろん立山からの眺望は素晴らしいの一言に尽き

ます。

登山道は良く整備されていましたが、大日岳からの下りは要注意の箇所がありました。

立山は誰でも気軽に3,000m峰に立てるコースですが、それだけに安易な気持ちで登る人が多い

ような気がします。今回もTシャツにGパン、それにスニーカーという格好で一の越山荘まで来ていた人

がいましたが、遭難者予備軍の様な気がします。山は遊園地ではありません。遭難する前にその事

に気づいてほしいものです。

立山三山だけ、あるいは大日三山だけならば1泊2日で十分周遊できます。

手軽に高山に登ってみたいと考えている方にはお勧めのコースだと思います。是非どうぞ。